Un caso amministrativo trasformato in una battaglia politica

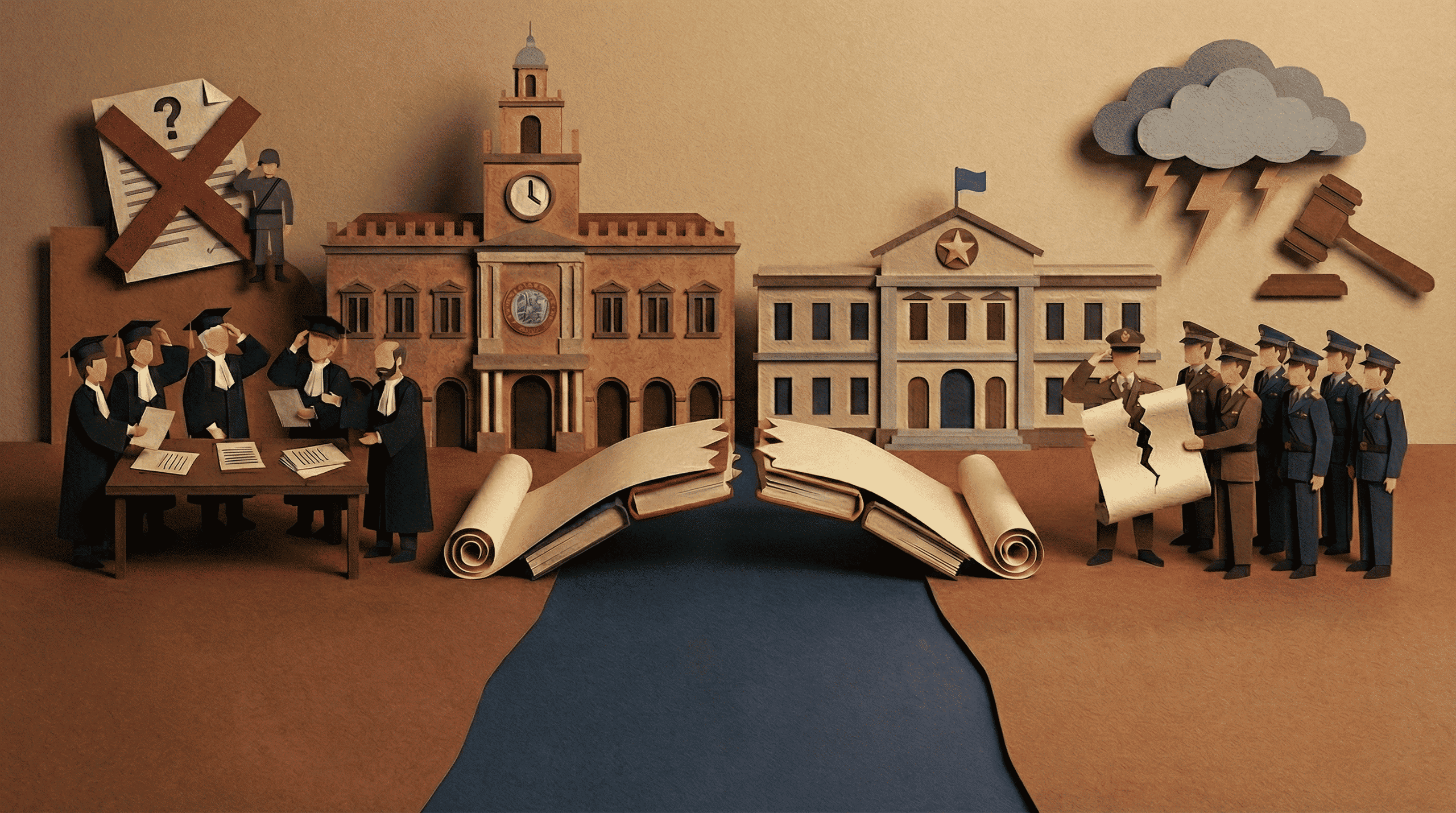

La vicenda del presunto “corso di Filosofia negato ai militari” da parte dell’Università di Bologna è diventata, in poche ore, una delle polemiche più accese dell’autunno 2025. È stata raccontata come il simbolo di un’università ostile alle Forze Armate, come un rifiuto ideologico o addirittura come un gesto di ingratitudine verso “chi difende il Paese”. In realtà, dietro lo scontro pubblico c’è una storia molto diversa: una richiesta molto specifica, un percorso istituzionale ordinario, una valutazione tecnica e, soprattutto, una gigantesca distorsione comunicativa.

Per capire cosa è accaduto davvero, bisogna partire dai fatti e ricostruire con precisione la proposta arrivata al Dipartimento di Filosofia dell’Alma Mater, il modo in cui l’università valuta le convenzioni, le procedure interne che regolano questi accordi, e il senso delle collaborazioni — spesso poco note — già esistenti tra l’ateneo e le istituzioni militari. Solo così è possibile distinguere l’episodio reale dalla narrazione politica che, con sorprendente rapidità, si è sovrapposta alla realtà.

Un corso su misura: che cosa aveva chiesto davvero l’Esercito

La proposta presentata dall’Accademia Militare di Modena riguardava l’attivazione di un corso di laurea triennale in Filosofia riservato a 15 allievi ufficiali, con lezioni tenute direttamente nella sede dell’Accademia, non a Bologna. Non si trattava quindi di normali iscrizioni: nessun militare aveva chiesto — né si è visto negare — l’accesso ai corsi tradizionali dell’Alma Mater. Il caso, al contrario, riguarda una richiesta di attivare un percorso su misura, un canale formativo separato dai corsi ordinari, dotato di docenti dedicati, orari specifici, esami svolti altrove e una struttura fortemente personalizzata.

Il progetto, per come era formulato, prevedeva che il Dipartimento di Filosofia assumesse la responsabilità accademica di un corso triennale completo, erogato però fuori sede e con un gruppo ristretto di studenti selezionati dall’Esercito. L’Accademia si dichiarava disponibile a coprirne i costi, ma l’organizzazione avrebbe comunque richiesto risorse significative, coordinamento permanente e la garanzia di assicurare ai 15 ufficiali una qualità didattica equivalente a quella dei corsi svolti in Ateneo.

Il Dipartimento ha esaminato la proposta seguendo le regole previste: valutazione della sostenibilità, consultazione interna, analisi delle risorse disponibili, rispetto degli standard di qualità. In esito a questa istruttoria, nel Consiglio di Dipartimento del 23 ottobre 2025 è stato stabilito che “non sussistono le condizioni materiali e formali” per procedere. La decisione era già stata comunicata all’Accademia settimane prima che la vicenda diventasse pubblica. La proposta non è arrivata nemmeno al voto: il direttore di Dipartimento l’ha ritirata, constatando la mancanza di fattibilità.

Un atto perfettamente ordinario nella vita universitaria, che però — come spesso accade quando politica e comunicazione entrano a gamba tesa — è stato rapidamente reinterpretato come qualcosa di totalmente diverso.

Come funzionano le convenzioni universitarie (e perché questa era complessa)

Per capire perché il Dipartimento abbia ritenuto non attivabile quel percorso, bisogna comprendere come funzionano davvero le convenzioni universitarie. Una convenzione non è una semplice collaborazione: è un accordo formale in cui l’università si assume responsabilità piene sull’intero percorso formativo. Significa garantire che un corso esterno, svolto magari lontano dalla sede centrale e per un gruppo ristretto di studenti, sia equivalente a un corso interno in tutto e per tutto.

Una convenzione obbliga l’Ateneo a garantire la qualità dell’insegnamento, a rispettare gli standard ANVUR, ad assicurare uniformità con gli altri corsi dello stesso livello, a supervisionare esami, programmi, prove, verifiche, valutazioni, docenza e percorsi di apprendimento. È una responsabilità complessa, che ricade su docenti, segreterie, organi collegiali e uffici amministrativi.

Ed è qui che emerge il punto cruciale: un corso triennale fuori sede è molto più impegnativo di quanto possa sembrare. Non basta pagare i docenti: servono coordinamento continuo, gestione amministrativa dedicata, un lavoro costante di monitoraggio della qualità, verifiche sul rispetto degli standard ministeriali e un confronto quotidiano tra l’Accademia e l’Ateneo. Per questo motivo, le università valutano con estrema attenzione le convenzioni, e non è affatto raro che decidano di non attivarle quando le risorse non bastano o quando la struttura proposta si discosta troppo dai modelli ordinari.

Un’altra cosa importante: la libertà di dire no non è solo possibile, ma prevista. I dipartimenti italiani rifiutano regolarmente proposte di convenzione: non si tratta di un gesto politico, ma di un normale esercizio della propria autonomia. Ciò che una convenzione rifiutata non può e non deve essere è la negazione del diritto allo studio, perché — come hanno ricordato sia il rettore Molari sia commentatori come Lorenzo Tosa — l’iscrizione ai corsi ordinari resta sempre libera. È qui che la polemica mostra la sua fragilità: nessun militare è stato respinto da Bologna, semplicemente quel progetto non era attuabile.

Le collaborazioni tra l’Università di Bologna e le Forze Armate: una realtà consolidata

L’idea che l’Alma Mater sia “ideologicamente ostile” ai militari non regge al confronto con la storia degli ultimi vent’anni. L’Università di Bologna collabora stabilmente con le Forze Armate in diversi ambiti: esistono posti riservati per gli allievi ufficiali in Medicina Veterinaria; esiste una laurea magistrale in Scienze Strategiche e Militari co-progettata con il Ministero della Difesa; esistono progetti di ricerca congiunti che coinvolgono tecnologie duali, con applicazioni civili e militari.

Questo quadro non è l’eccezione, ma la norma. Ed è proprio questa normalità che ha reso ancora più sorprendente la virulenza della polemica politica, che ha provato a descrivere la decisione del Dipartimento come un segnale ostile verso le Forze Armate nel loro complesso. Una lettura che non ha alcuna base oggettiva, perché Bologna continua a formare ufficiali e a collaborare strettamente con i corpi militari.

Come un atto amministrativo è diventato un caso nazionale

La trasformazione della vicenda in un caso politico è avvenuta con una rapidità impressionante. Nel momento in cui la notizia è uscita dal circuito accademico, il rifiuto di una convenzione è stato raccontato come un rifiuto verso i militari in quanto tali. Un passaggio narrativo che ha rovesciato completamente la natura della decisione, attribuendo ai docenti intenzioni che non compaiono in alcun documento ufficiale.

La storia è diventata immediatamente un simbolo. Lo storico dell’arte Tomaso Montanari l’ha definita “una strumentalizzazione evidente”, sottolineando come il problema non fosse la presenza dei militari in università — presenza che nessuno ha messo in discussione — ma l’indipendenza dell’università dalle pressioni politiche. Lorenzo Tosa ha parlato di “nessuna esclusione, nessuna discriminazione”, ricordando che l’accesso ai corsi resta libero.

Nel giro di poche ore, un caso interno era stato trasformato in un conflitto culturale: docenti contro militari, università contro sicurezza nazionale, accademia contro istituzioni. Una contrapposizione artificiale, ma efficace per alimentare una narrazione semplificata e identitaria.

Il corso si farà (ma a Modena): la soluzione della Ministra Bernini

Quando la polemica ha superato ogni proporzione, la Ministra dell’Università Anna Maria Bernini ha annunciato che il corso richiesto verrà comunque attivato, ma non a Bologna: sarà ospitato dall’Università di Modena e Reggio Emilia. Una soluzione pragmaticamente più semplice, che conferma la natura tecnica della vicenda: non c’era nessun divieto, nessuna contrapposizione ideologica, nessuna esclusione pregiudiziale.

Semplicemente, quel corso non era sostenibile a Bologna nelle forme proposte.

Lo spostamento a Modena ha rimesso l’attenzione su ciò che davvero conta: la possibilità per i quindici ufficiali di intraprendere un percorso accademico in ambito filosofico. E, allo stesso tempo, ha riconosciuto che il Dipartimento di Bologna aveva esercitato legittimamente il proprio diritto — e dovere — di valutare la fattibilità di un progetto formativo.

Che cosa ci racconta questa storia sul ruolo dell’università

Questa vicenda non parla solo di un corso mancato: parla del rapporto tra università e politica, del modo in cui le decisioni tecniche possono essere travolte da narrazioni identitarie, e della fragilità dell’autonomia accademica in un contesto pubblico sempre più polarizzato. L’università è uno dei pochi luoghi in cui il tempo della politica non dovrebbe entrare in modo diretto, perché le decisioni accademiche si basano su criteri che non coincidono con quelli dell’arena pubblica. La qualità della didattica, la disponibilità dei docenti, l’organizzazione degli insegnamenti, la sostenibilità dei percorsi sono dimensioni che non possono essere piegate alle esigenze del consenso.

Il caso di Bologna mostra quanto sia facile manipolare la percezione di questi processi. Un rifiuto motivato da ragioni tecniche è diventato, nel dibattito, un simbolo di ostilità ideologica. Un ateneo che collabora da decenni con le Forze Armate è stato descritto come un baluardo antimilitarista. Una decisione collegiale, rispettosa della Costituzione, è stata presentata come una mancanza di rispetto verso le istituzioni. È il segno di un clima in cui la complessità tende a essere schiacciata da narrazioni polarizzanti.

Il trasferimento del corso a Modena ha dimostrato che la soluzione era a portata di mano fin dall’inizio e che non c’era alcun conflitto insanabile. Ma ha anche messo in luce quanto spesso, nel dibattito pubblico, la realtà venga sacrificata in favore di ciò che funziona meglio comunicativamente. In questo senso, la vicenda del corso di Filosofia non è solo una storia accademica: è un episodio che interroga il nostro modo di discutere di università, istituzioni e autonomia. Ricorda a tutti che i confini dell’autonomia accademica sono fragili e che la loro difesa non è un tema tecnico, ma un tema civile.