Un’impostazione pedagogica verso il passato

Le nuove Indicazioni Nazionali 2025 per la scuola dell’infanzia e il primo ciclo sono state presentate come un rinnovamento ambizioso, ma numerosi esperti ed educatori le accusano di riportare la scuola indietro verso un modello superato. La Commissione ministeriale guidata da Loredana Perla ha elaborato un testo considerato da molti rigidamente gerarchico e trasmissivo: la conoscenza vi appare come un pacchetto pre-confezionato da somministrare agli studenti, visti più come destinatari passivi che come soggetti attivi.

Diversi osservatori parlano di ritorno a una scuola di altri tempi. Monica Fontana (Proteo Fare Sapere) ha criticato la visione culturale della bozza, accusata di guardare “a una scuola del passato, anzi a un passato mitico che probabilmente non è mai esistito”, riducendo la professionalità docente a un ruolo meramente trasmissivo. In effetti, la figura dell’insegnante delineata dalle Indicazioni 2025 è quella di un “mero esecutore”, ben diversa dall’insegnante riflessivo e ricercatore promosso dalle Indicazioni del 2012.

“Queste indicazioni ingabbiano i docenti”, osserva Anna D’Auria del MCE, rischiando di soffocare la personalizzazione dell’insegnamento e la capacità di adattare i percorsi ai bisogni di ciascun alunno (fonte). In altri termini, secondo i critici le nuove linee guida trasmettono sfiducia verso il docente e riducono la sua libertà di insegnamento.

Storia e identità: una visione ideologica

Il capitolo dedicato all’insegnamento della storia è quello che ha sollevato le reazioni più accese da parte di storici e docenti. Sin dall’incipit, il testo ministeriale si apre affermando che «solo l’Occidente conosce la storia», frase che per gli studiosi sottende una visione di supposta superiorità occidentale.

La Società Italiana delle Storiche definisce questa visione “a dir poco discutibile”, segnalando l’uso strumentale di riferimenti come Marc Bloch per avvalorare tesi superate, come l’identificazione della libertà con la civiltà occidentale. La storia viene così trasformata in uno strumento per costruire un’identità nazionale, anziché una disciplina scientifica.

Antonio Brusa, in un’analisi pubblicata su Historia Ludens, denuncia l’eliminazione della lettura e interpretazione delle fonti, elemento essenziale dell’educazione storica moderna. Brusa elenca una serie di contenuti didattici distorti o ideologizzati: dall’uomo che “compare” sulla terra in stile creazionista, a un Medioevo semplificato, fino a un Novecento che si ferma trent’anni fa.

Il Consiglio Superiore della Pubblica Istruzione (CSPI) ha suggerito di separare questi contenuti dal testo principale, per evitarne la confusione con un manuale scolastico. Ma le raccomandazioni sono rimaste inascoltate. “Il testo è rimasto immodificabile, un atto di imperio”, scrive Brusa.

Un fronte trasversale di società storiche, associazioni disciplinari, il MCE, il CIDI e persino componenti di Comunione e Liberazione ha respinto questa impostazione, giudicandola identitaria e propagandistica. Anna D’Auria ribadisce: “la storia viene incentrata sull’identità nazionale, piuttosto che trasmettere uno spirito critico”.

Il CSPI ha anche criticato l’anticipo dell’adozione delle nuove Indicazioni solo per la disciplina storia nelle classi terze della primaria, già dal 2027/28, mentre il resto del curricolo rimarrebbe fermo al 2012. Una scelta che, secondo il Consiglio, “comporterebbe la costruzione di un doppio curricolo” con forti ricadute gestionali.

Il ritorno del latino e i timori di disuguaglianza

Con le nuove Indicazioni, il latino torna nella scuola media per un’ora settimanale a partire dalla seconda classe, in via sperimentale e opzionale. Secondo il CSPI, questa scelta rischia di aumentare le disuguaglianze tra scuole e studenti: solo alcuni istituti, con risorse adeguate, potranno attivarlo, creando un’offerta formativa a più velocità.

Inoltre, molti insegnanti di lettere nella secondaria di primo grado non hanno i requisiti per insegnare latino. La conseguenza? L’attivazione di un solo docente itinerante in grado di coprire 18 classi diverse, con ovvi limiti di efficacia.

Il CIDI e il GISCEL hanno denunciato una rottura con l’impostazione di Tullio De Mauro. L’educazione linguistica viene ridefinita su basi selettive: grammatica, letteratura e latino, con il rischio di scivolare in un modello elitario e nozionistico, lontano dalle esigenze reali degli studenti.

Un curricolo prescrittivo e la fine della complessità

Le nuove Indicazioni si presentano come un documento prescrittivo e rigido. I contenuti disciplinari vengono dettagliati in elenchi puntuali, con una sequenza gerarchica che ricorda più l’indice di un manuale che una cornice pedagogica flessibile.

La rottura con le Indicazioni del 2012 è evidente. Dove prima si parlava di “testa ben fatta” e pensiero critico, ora prevale il ritorno alla “testa ben piena”, con la trasmissione verticale di contenuti. Si cita addirittura la massima latina maxima debetur puero reverentia, per sottolineare un nuovo ruolo magistrale dell’insegnante.

In un’analisi del CIDI, si critica l’assenza di progettazione interdisciplinare e di personalizzazione. La struttura per discipline chiuse scoraggia l’integrazione dei saperi. Il timore diffuso è che si torni a una scuola standardizzata, rigida, che penalizza la diversità degli stili cognitivi e dei contesti sociali.

Il processo di redazione è stato inoltre percepito come top-down. Le principali associazioni educative lamentano la totale assenza di confronto reale con il mondo della scuola. Come ha dichiarato Giancarlo Cerini: “Volevate creare una forte discontinuità con tutta l’elaborazione didattica e pedagogica finora acquisita?”

Cittadinanza globale e inclusione in secondo piano

Il CSPI ha segnalato l’insufficiente sviluppo del concetto di cittadinanza globale. Il documento sembra piegato su una visione centrata esclusivamente sull’identità nazionale. I riferimenti alla diversità culturale, alla cooperazione internazionale e ai diritti umani sono marginali.

Il documento “Non in nostro nome”, firmato da 18 associazioni – tra cui CIDI, MCE, Legambiente e Unione degli Studenti – denuncia che le Indicazioni parlano di “insegnare l’Italia” in senso celebrativo e acritico, escludendo narrazioni e voci alternative

La Società Italiana delle Storiche ha duramente criticato anche la parte dedicata all’educazione di genere, che parla di complementarietà tra uomo e donna come rimedio alla violenza, utilizzando una visione essenzialista considerata essa stessa parte del problema.

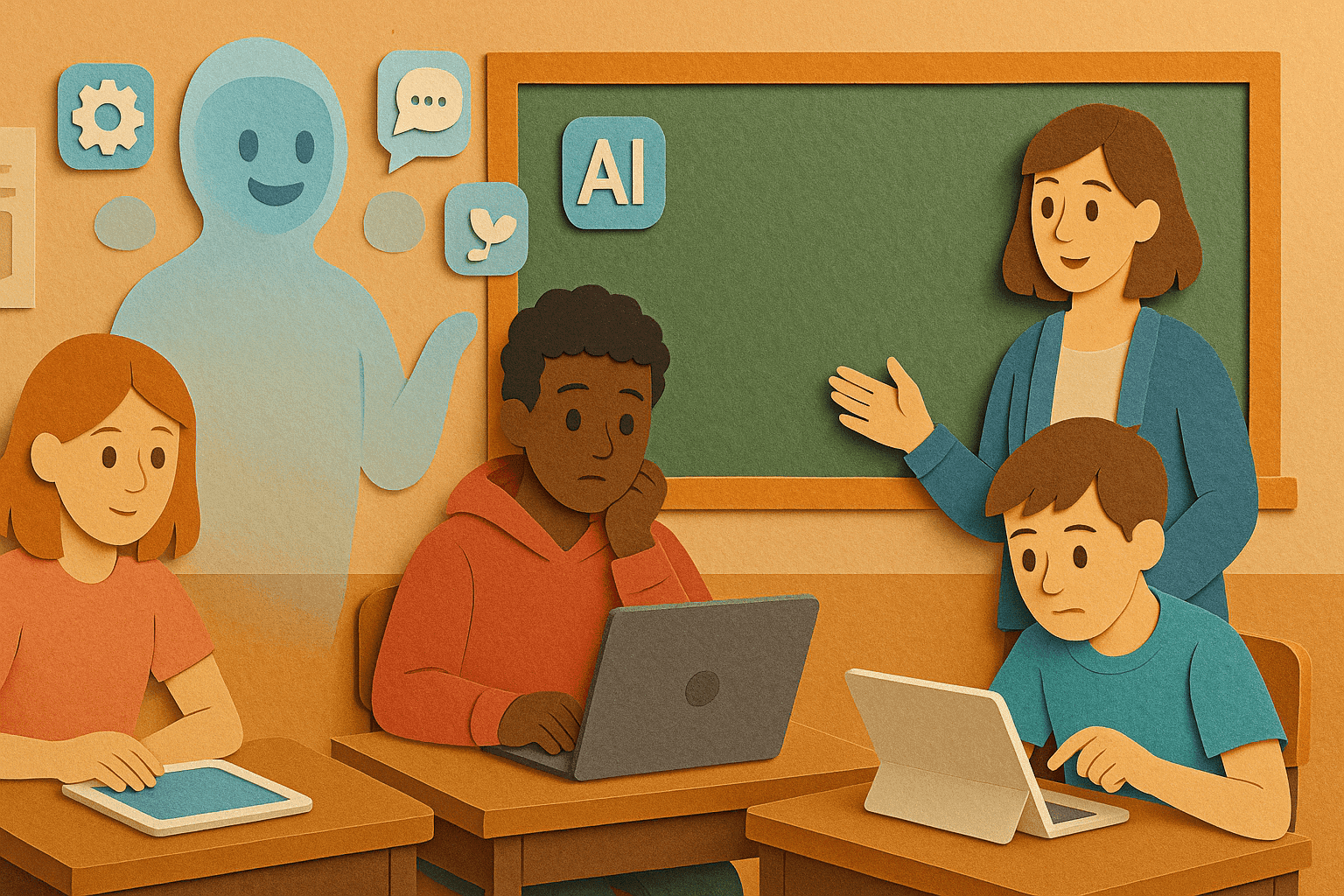

Intelligenza artificiale: opportunità mancata

In un’epoca segnata dall’irruzione dell’intelligenza artificiale nella vita quotidiana e scolastica, le nuove Indicazioni mancano una riflessione chiara sul tema. Il parere del CSPI chiede di delineare una strategia educativa che veda l’IA come opportunità di trasformazione didattica, non come semplice strumento.

Al contrario, il testo si limita a generiche raccomandazioni di prudenza, ignorando il potenziale educativo della personalizzazione dell’apprendimento, dell’educazione critica ai media e della comprensione dei meccanismi algoritmici. In un momento in cui la scuola dovrebbe educare alla complessità e alla convivenza con l’IA, le Indicazioni sembrano ignorare del tutto la sfida.

Una scuola contesa tra passato e futuro

Storici, pedagogisti, insegnanti e associazioni professionali concordano nel denunciare le nuove Indicazioni come un passo indietro, segnato da una visione identitaria, prescrittiva e poco inclusiva. L’intero impianto sembra orientato a rafforzare l’autorità, l’uniformità e la trasmissione verticale del sapere.

Il documento si presenta come frutto di una classe dirigente più attenta alla nostalgia che alle reali esigenze delle nuove generazioni. Come ha osservato lo storico Francesco Filippi su Repubblica, “questa riforma parla a chi la scuola l’ha finita da un pezzo”. Se il passato deve ispirare la scuola di oggi, allora deve essere analizzato, non mitizzato.